① けがき

けがきは、材料に加工をするための線を設計図から部材に、寸法に合わせて正確に写し取る作業である。

手間のかかる地道な作業ではあるが、製作品を間違いなくつくるには、正確なけがきが必要である。生徒には、落ち着いてじっくり取り組ませ、作業の途中や終わりには何度もけがき線のチェックを行わせるようにする。

また、切りしろや削りしろについても、学習しておく必要がある。のこぎりびきの際、ジグを利用して材料の切断を行えば、幅広い切りしろをとる必要はない。しかし、ジグなどを利用しない場合、生徒の加工技術によっても異なるが、4mm程度の切りしろが必要である。ただし、幅の広い切りしろを取り過ぎると、こぐち面の切削加工に時間が多く必要となるので十分注意させる。

2×4材のカットでは、直角でしかも垂直な切断が要求される。生徒がのこぎりびきをすると技術的に正確な切断ができない場合が多いが、それ以上に、このけがきの作業で寸法を間違えたり、ゆがんだりして、製作品の完成度に大きな影響を及ぼす場合が多い。

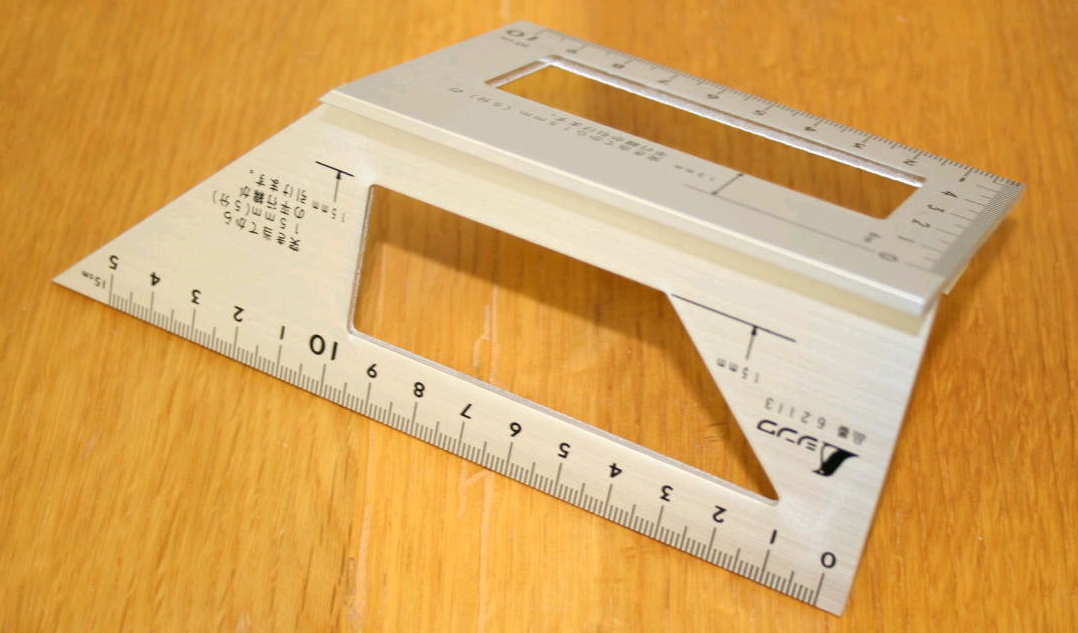

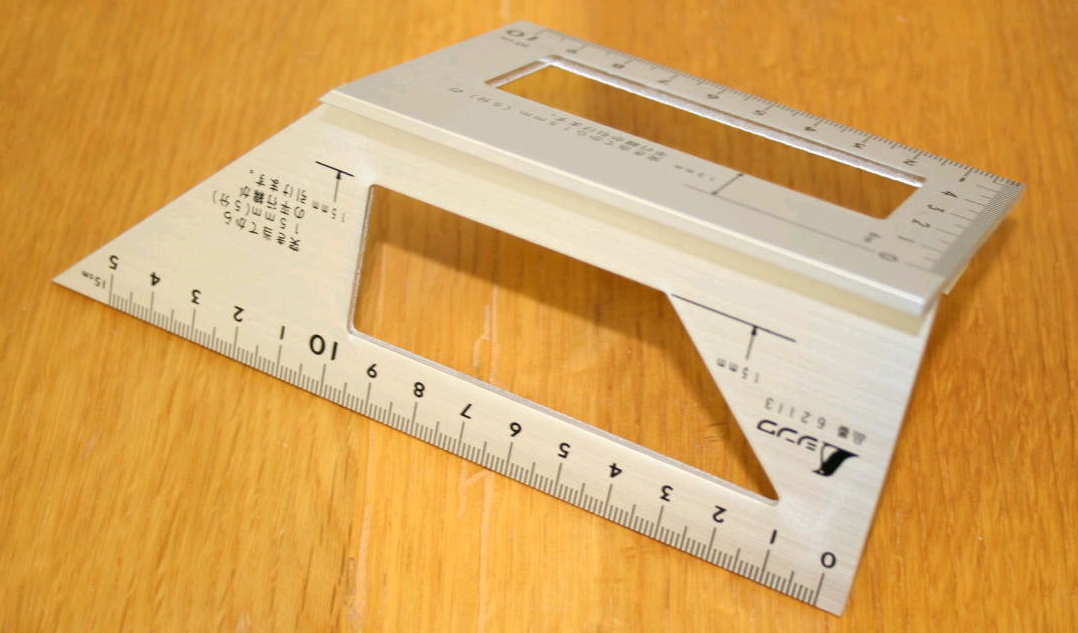

正確なけがきをするには、曲尺(さしがね)や直角定規(スコヤ)を使用する。とりわけ、2×4材のけがきは、こばやこぐちからの短い直角なけがきが多いので、直角定規が便利である。

また、他にも止め型スコヤを利用すると、けがきの作業が効率的にでき便利である。

|

|

|

| 曲尺 | 直角定規 | 止め型スコヤ |

|

|

|

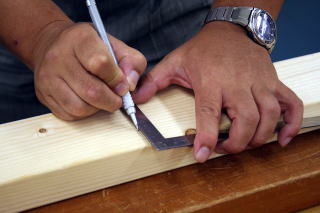

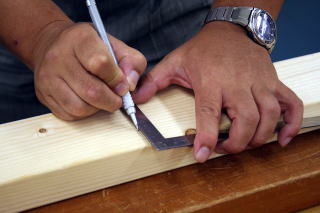

| 曲尺(さしがね)によるけがき作業 | 直角定規によるけがき作業 |

○ 4面けがきを行うメリット

完成度の高い製作品をつくるには、正確なのこぎりびきをすることが必要となるが、そのために正確なけがきも必要であり、製作品のよし悪しを決めると言っても過言ではない。

生徒には、正確な切断のために、4面ぐるりとけがきを施させる。最低でも隣り合わせの2面にけがき線をかかせる。そのけがき線を頼りに切断すれば正確な断面になる。

止め型スコヤによる4面けがき作業